vol.44 THE BACK HORN -20周年-

メジャー初シングル「サニー」で「有刺鉄線を越え」と歌ったTHE BACK HORNが今年、結成20周年を迎えた。オトナたちのことは信じられなかったが音楽で世界を変えたいと野心に満ちていたバンドが、自分たちの信念を貫き通しながらオトナたちと信頼関係を築き、そして20年という息の長い活動を続けているーメンバーも言っている通り、それは後続のバンドたちに勇気を与えるストーリーのはずだ。

text:石井恵梨子

今年結成20周年を迎えたTHE BACK HO RN。熱くドラマティックなロックサウンドと、どこか歌謡曲の情緒を残したメロディライン、そして、まがまがしい闇の存在を自覚しながらも光の方向へ向かおうとする、泥臭くも力強いメッセージ性。スタイリッシュな洋楽志向のバンドが増えていた2000年代初頭にデビューした彼らは、明らかに異色であり、どこから来たのかわからない野生児のようでもあった。だからこそ「最初に衝撃を受けたのがTHE BACK HORNだった」という若手が今は増えているのだが、このバンドがスポイルされることなく20年も続いているのは、彼らの意思や創造性を曲げることなく尊重してきた事務所やレコード会社の存在が大きいようだ。今や日本屈指のライブバンドとして不動の人気を誇るTHE BACK HORN。そのヒストリーを改めて振り返る。

このチームはしっかり固まってる、今後も大丈夫だって言える。それは20年目の今、すごく感じますね。

オトナたちとの信頼関係

THE BACK HORNは、1999年にインディーズでミニアルバム『何処へ行く』を発表しています。このときすでにスピードスターと関わりはあったんですか?松田(ds)

そうですね。当時、下北の屋根裏にあった無料のスペースにデモテープを置かせてもらっていて。そしたら安藤さん(安藤広一/本誌編集人、元スピードスター・ミュージック社長、元ルースターズキーボーディスト)と、もう1人ディレクターの人が聴いてくれたみたいで、いきなり僕の携帯に電話がかかってきたんです。「スピードスターです」って言うから、てっきりレコード会社として連絡をくれたのかと思ったけど、実はそうじゃなくて「このタイミングでビクターのなかに事務所を作りたい」と。それで「スピードスター・ミュージックとして一緒に何かやらないか」って言われたのが始まりですね。

スピードスターが始めたマネージメント事業の、第1弾アーティストだった。

松田 そうです。ただ、その中身も僕らはよくわかってなくて。自分たちの音楽活動をサポートしてもらえるらしいっていうことだけ。それで「まずはインディーズでCDを出すことを目標にやっていこう」ってことを話してましたね。

菅波(g) 当時は初めてのことばっかりで。たとえばお金はどういうふうにもらえるのかもわからなかったし、自分らでライブのブッキングをやるもんだと思ってたら、事務所経由でライブの話が来ることも増えていって。そういうのを一個一個「どういうことですか?」って確認しながら。

すぐに信頼関係は築けました? 当時のみなさんは大人への不信感を剥き出しにしていた印象がありますが。

山田(vo) 俺は全然信用できなかった。それこそ居酒屋で安藤さんが話してる姿も“ギョーカイ人!”って感じで(笑)。口も軽そうだし、“ロックとはなんだ”みたいな話をしてるのを…クソつまんねぇと思いながら店の水槽見てた(一同爆笑)。

菅波 いいね(笑)。だから、最初から信頼したわけじゃないけど、様子見ながらつきあっていこうかな、みたいな気分はあった。これは上京組のグルーヴなのかもしんないけど(苦笑)、みんな、ナメられたくない、だまされたくない、ダサい形にはしたくないっていう気持ちが強くて。ただ、それを説明するのもヘタだから結局「…やんねぇ」の一言になる(一同笑)。昔はそういう殺伐とした打ち合わせが多かった。

これは上京組のグルーヴなのかもしんないけど、ナメられたくないっていう気持ちが強くて。昔は殺伐とした打ち合わせが多かった。

どこにもないもの

メジャーのスピードスター・レコーズに行くのが2001年。ここでサポートとして加入するのが光舟さん(岡峰)です。

岡峰(b) はい。THE BACK HORNは最初から実直な印象でしたけど、サポートの話が決まったとき、安藤さんに呼び出されて。いきなり「お前、麻薬やめろ」(一同笑)。

菅波 完全に決めつけてるよね!

岡峰 「やるな」って言われたのか「やめろ」だったか忘れたけど(笑)。俺もびっくりして。「いやいや、やってないし、やらないです!」って。

デビューシングルの「サニー」がバンドのイメージを決定づけたところもあると思います。大人たちは汚いんだ、そこに僕らは反抗するんだ、という。

菅波 あぁ〜。当時スタッフが言ってましたね。曲調だけ聴くとルースターズみたいな、大人にも喜ばれるサウンド。でも歌詞では思い切り“大人は信用しねえ”みたいなことを歌ってて、それがむしろ面白いって。でも確かに、あの曲のイメージは大きかったでしょうね。

いきなり「有刺鉄線を越え」って叫んでいて、いつの時代のバンドなんだと思ったのは覚えてます(一同笑)。90年代後期からロックシーンには洋楽志向のバンドが増えますけど、そこに昭和の少年たちが猛烈な違和感を放っているような。

菅波 あー、そうかもしれない。俺も聴くのは洋楽のほうが多かったですけど、ただ、4人共通の琴線はどこなんだっていうことはよく考えていて。特にメロディは4人のツボが合致しないとOKにならない。それを探っていくと歌謡メロになるんですね。本当に体の芯からグッと来るものは何だろうって考えると、日本の、それこそ童謡みたいな歌なんじゃないかって思ったり。そういうところでオリジナルを、一個一個手探りで作っていった感じがする。

松田 あと、どこにもないものでありたいっていう意識は強かったですね。どこにも属さないけど、でもちゃんと伝わるポップなものでありたいっていう。あとはドロドロしてたり、イカれてるとか、そういうもののほうが売れると思ってた。どこにもないほうが売れるし目立つだろうと思ってて。どうやらそうでもないってことに、だんだん気づいていくんですけど(笑)。

ドロドロしてたり、イカれてるとか、そういうもののほうが売れると思ってた。どうやらそうでもないってことに、だんだん気づいていくんですけど(笑)。

やりたいことをやらせてもらえた

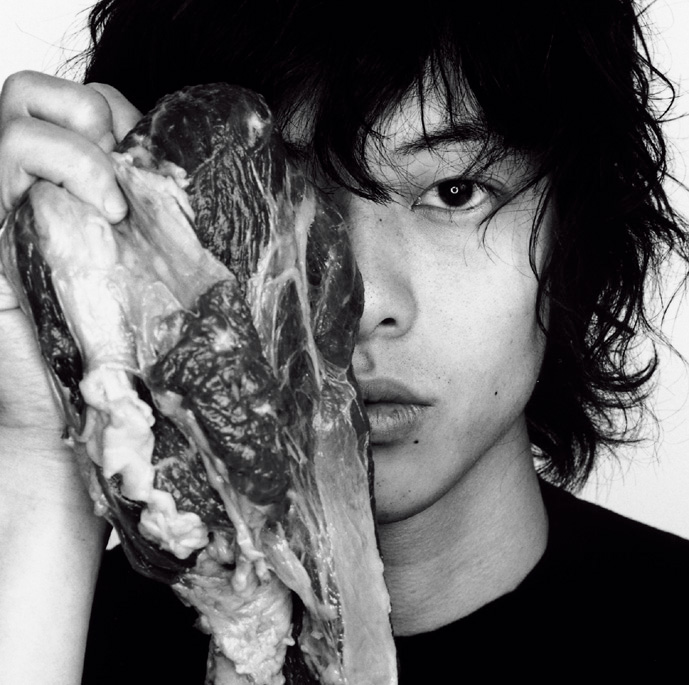

光舟さんが正式に加入したあとのサードアルバム『イキルサイノウ』(写真右)が、初期の名作であると同時に、THE BACK HORNのドロドロした個性を際立たせるものになりました。

菅波 このジャケット、相当インパクトありますよね。この打ち合わせはよく覚えてる。俺が「なんか肉に囲まれたようなところでジャケを撮りたい」って突然言い出して、「え? 肉に囲まれたようなところ…って普通ないだろ?」って言われるんだけど(苦笑)、でもそこからめちゃくちゃ考えてくれて。メンバーから出た案をすごく吟味してくれるスタッフだった。それで、まあ、肉に囲まれたところはない、でもとりあえず肉はある、生肉を持って撮ってみるのはどうだって提案してくれて。それで完成したジャケですね。

山田 グロテスクって言われますけど、俺らはそうだとは思ってなくて。インディーズ時代から、やっぱり純粋さとか十代の頃の気持ちとかを失いたくなくて。そこでもがいてると、どうしても人の痛みに触れなきゃいけないときもあって。それは優しさだと思うんだけど、俺のなかではTHE BACK HORNの歌は全部優しいんですね。それを栄純(菅波)が“生肉”っていう形でジャケに表現してくれて。これはまさに初期からの表現の最終形態だなって感じがした。

このサードで一区切り、みたいな感覚もあるんですか?

山田 なんか、ここからはいい感じにネジが外れてきた気がする。

松田 もっといろんなタイプの曲が出てくるようになって。それをバンドとしてもまとめられるようになった。

菅波 そこで方向性に口を出されたり、矯正されることもなくて。そう考えるとスタッフにはずっと恵まれてたと思う。

松田 そうかも。売り上げでいったらいつ切られてもおかしくなかったのに。

まあ、正直、バカ売れした作品があるわけじゃないですし。

松田 本当に(笑)。レコード会社も事務所 も、長い目で見ながら「こいつらをどうにかしたい」って思ってくれたんでしょうね。その猶予があったから僕らもバンドも固まっていけたわけで。最初はそれこそメンバーの意識もバラバラだったし。

菅波 そう。そこも見守ってもらえた。それこそ最初からスタッフの意見が入ってたら、出てくる曲のカラーも変わってたかもしれないけど、それだとバンドも短命で終わってた気がする。10年かけて足並みを揃えていくようなペースを、まず俺らに与えてくれてたわけで。そういう活動が許されたのって…俺らの世代が最後だったのかな?っていう気もちょっとする。

確かに。今は単発の契約で、その後までケアされないケースが多い。

菅波 もちろん、長い目で見て育てようっていう人も、いいバンドもいっぱいいると思うんですけど。ただ、俺らがデビューしたのはCDバブルがはじけた直後くらいで、今の時代とは感覚が違うと思う。で、俺らは確かにCDがそこまで売れたことはないんだけど、俺はむしろ、よくこんなバンドでこれだけ売り上げが立ってきたなと思ってる。毎回変な曲が続々と出てきて、この時代にこの音楽性で。ある種キワキワな、危うい部分もありながら、でもそこを矯正されないで続けることができてる。それってわりと、若手のバンドに勇気を与える話でもあるんじゃないかなって(笑)。今は「THE BACK HORN聴いて“こんなこと歌詞にしていいのか?”って初めて思った」みたいなことを言われたりするから。

この時代にこの音楽性で。でもそこを矯正されないで続けることができてる。それって、若手のバンドに勇気を与える話でもあるんじゃないかなって(笑)。

THE BACK HORN の普遍

今もそうですよね。きれいなバラードがあり、かと思えばヘンテコな曲が急に出てくるし、グロテスクな言葉もある。その幅の広さはずっと変わらない。

松田 そこは、やっぱり山田将司が歌ってるっていう事実が大きいと思う。将司が歌え ば、どんなバラバラに見えるものでも、THE BACK HORNっていうひとつのまとまりになって聴こえるっていうか。

菅波 でもそれ、あとから考えたらそう思えるんですよね。俺たち4人はTHE BACK HO RNっていう街のなかに住んでて、ある種の価値観を共有して生活してるんだけど、ただ、毎回必ず同じものを見て同じように感じてるわけでもなくて。曲作りの段階でよくあるんだけど “あ、これTHE BACK HORNっぽくねぇな、大丈夫?”って言ってた曲が、リリースされてライブでやっていくと、気づけば定番の曲になっていく。それであとから「あれってまさにTHE BACK HORNだよね」って言われるんだけど、作った当初は明らかに違った、みたいな曲は結構多くて。「光の結晶」もそうだし、「シンフォニア」も作った当初は異色だった気がするんですよ。だけど今はライブの代表曲になってるから。

近年のシングル曲もそうですよね。「With You」や「あなたが待ってる」は本当に普遍的なバラードで、これTHE BACK HORNなの?って驚きつつも、結果的には納得できるものになる。

山田 確かに。昔のバラードって、どういう人が歌ってるのかが見えるものだった気がするけど。でも「With You」とかは誰が歌ってもいいっていうか、それくらい普遍的なものが抽出されてる曲。

松田 目指したわけじゃないけど、時間をかけてそういうところに到達できたっていうのはあるかも。

山田 今は“俺が!”とか“俺たちが!”っていう前提はなくてもよくて。誰かと誰かにとっての「With You」になれたらいい。作ってる栄純がそこまで思えたからこういう普遍的な曲になったんだろうし、その普遍をT HE BACK HORNの4人でできるようになったことも大きくて。

かといって、生肉を突きつけるような感性がまったく消えたわけでもない。

菅波 そう。普遍的なバラードの次に出てくるのが『情景泥棒』だし(笑)。

スタッフとチームとして

だから、何かを捨てたり、切り離したりすることなく、自然にキャパシティを広げていけた20年なんですよね。

菅波 そこは、やっぱりレーベルとか事務所の育て方の賜物だと思いますよ。いつもバンドにのびのびやらせてくれた。

モメたことってないんですか?

菅波 もちろん小さくモメたりはしますよ。時代が変わればマーケティングの仕方とか宣伝の仕方も変わるじゃないですか。スタッフ側は当然それに敏感だけど、俺らはよくわかってないんですよ。だから「え、これ知らないんですか?」みたいなことをよく言われる(笑)。たとえば生配信とかも、最初は「これをやる意味、もっと説明してくれよ」とか言ってたし。俺らは実際にやることでようやく意味を理解していくタイプだから、最初はだいたい一悶着あるんですよ。でも結局は合致していくから。多少のモメごととか言い合いはあって当然かなと思ってる。逆に何もないほうが怖い。何でもかんでも「やります」って言い続けてたら、俺らの軸もブレブレになってたかもしれないし。

岡峰 でも逆に考えたら、そうやって信頼関係を作ってこれたからできたことって多いよね。たとえば震災後の「世界中に花束を」の配信も、すごく動きが早かった。俺らとしてはとにかく1曲出したい、この状況で流通なんか通してられないから、いち早く配信でやりたいって主張して。ただ、ビクターとの契約上、やっぱいろいろ柵があるんですよ。でもその柵を越えてスタッフ勢も「ちょっと上とかけあってみるわ」ってすぐ動いてくれたし。印税も寄付にしたいって言ったら、積極的に応じてくれたし。本当、みんな仲間だなって思った、あのときは。…あのときは、って言っちゃいけないか(一同笑)。

松田 あのとき限定みたいだな(笑)。でも確かにそうですよね。このチームはしっかり固まってる、今後も大丈夫だって言える。それは20年目の今、すごく感じますね。

PROFILE

1998年結成。メンバーは、山田将司(vo )、菅波栄純(g )、岡峰光舟(b)、松田晋二(ds)。2001 年にシングル「サニー」でメジャーデビュー。2003年にカンヌ国際映画祭正式出品作品映画『アカルイミライ』 (黒沢清監督)の主題歌として書き下ろした「未来」が映画とともにロングヒットを記録、以降数々の映画の主題歌や挿入歌で楽曲が起用される。結成 20 周年記念ツアー“「ALL TIME BESTワンマンツアー」〜KYO-MEI祭り〜”が 10 月 1日(月)新宿ロフトからスタートし、ファイナルは2019年2 月 8 日(金)に行われる 3 度目の日本武道館公演。

RELEASE INFORMATION

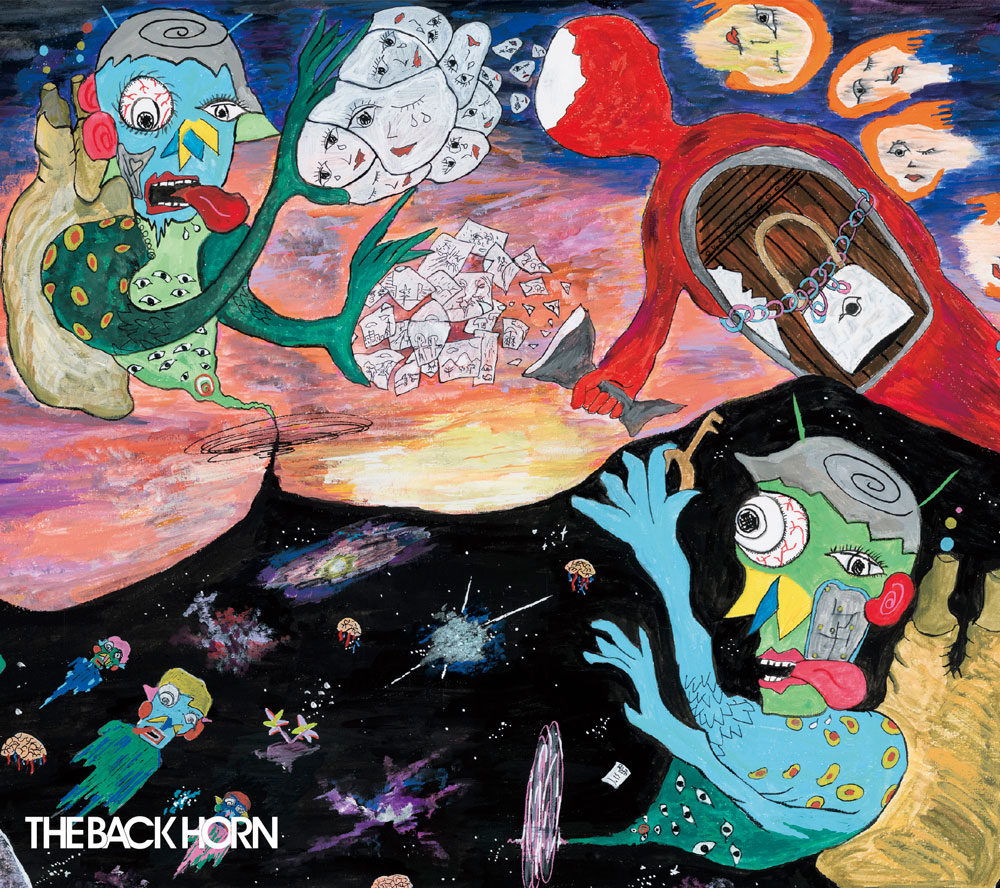

major first mini album『情景泥棒』

スピードスター/VIZL-1338(DVD 付き初回限定盤)、VICL-64966(通常盤)/発売中

関連記事